书目带读 | 2024-08-15 19:44

新传书目千千万,到底应该阅读哪一本呢?

当然要读知名度高、含金量高、可以直接背的!!

近日,教育部正式公布第九届高等学校科学研究优秀成果奖,中国人大就有七项成果奖,知名度瞬间拉满。

重要书单有了,应该怎么阅读,怎么抓住重点,get答题角度,又该如何积累答题语料呢?下面将将带大家一起阅读这7项重点书籍和论文,内含详细介绍、答题角度、答案积累……教你答出更加亮眼吸睛的答案。

一、《近代中国新闻实践史略》

作者:王润泽

作者简介:国家一级学会中国新闻史学会会长,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,中国人民大学新闻学院副院长,中宣部“马工程”教材《新闻学概论(第二版)》首席专家,教育部马工程教材《中国新闻传播史》编委。

主题内容:

书中深入探讨了中国新闻事业在近代的发展轨迹,特别是自新闻学在中国落地以来,它如何强调新闻在社会中的作用,并在实践中发挥对社会的积极推进性。新闻事业在中国历史上深度参与了启蒙与救亡运动,中华民族的解放和社会主义建设事业,走出了一条具有中国特色的发展道路。

书中不仅从思想层面分析了新闻观念、理论和理论体系,还从实践层面考察了不同政治团体、商业机构、新闻机构等实践主体在不同层面的新闻实践,细致地分析了中国特色的形成过程,展现了中国新闻文化自信。王润泽教授通过这本书,为我们提供了一个全面了解近代中国新闻实践的视角,帮助读者理解中国新闻事业的独特性和它在社会发展中的重要角色。

人大真题链接:

1、简答:简述中国近现代报刊文体演变的历史(2024专硕440)

2、简答:平台媒体背景下新闻价值要素的嬗变(2024专硕440)

3、论述题:五四新闻改革(2023学硕619)

4、简答:新闻报道要讲导向、副刊、专题、广告宣传也要讲导向,谈谈新闻传播实践中的导向问题(2021学硕824)

5、论述题:习大大“以人民为中心”的工作导向的一句话材料,主流媒体在新闻分发中如何展现“以人民为中心”的工作导向(2021学硕824)

出题角度:

新闻史论一直都是人大新传考研中的重点,结合《中国近代新闻史略》的内容,各位可以关注以下内容:

1、中国新闻价值对国际新闻报道的影响(国际传播方向)

2、中国新闻媒体如何提升国际传播力(国际传播方向)

3、中国新闻价值建构的逻辑与西方的对比(中西新闻观、中西差异对比)

4、党报观念的变革(中国报纸的价值导向问题)

答题语料库:

1、中国新闻价值理念与西方新闻价值理念主要在理念内涵、价值取向、以及实践操作上体现差异:中国新闻价值理念强调的是“沟通”,这是中国特色新闻学理论基础与概念体系的核心。相比之下,西方新闻价值理念通常将“新闻真实性”放在核心位置,强调客观反映现实,让人们对外部世界形成独立的见解。中国新闻价值理念深受和谐秩序的中国文化基础影响,与西方国家追求的自由平等有所区别。西方新闻媒体往往被视为行政、立法、司法以外的国家第四势力,拥有对政府的监督权。在数字时代,中国新闻价值理念在实践操作上更加注重将是否具备沟通性和共情性作为新闻价值判断的依据,而西方则可能更侧重于新闻的多样化、具体化分类以及对某些要素如“可分享性”和“可视听性”的强调。尽管存在差异,中西方新闻价值理念在数字时代也展现出互通的可能性,这基于对新闻价值本身及其分类必要性的共同认同,以及适应社会发展需要的共同逻辑。

2、中国新闻价值对国际传闻报道的影响主要体现在(1)文化差异与和谐秩序:中国的新闻价值体系建构受到中国传统文化的影响,强调和谐秩序。在国际新闻报道中,这种文化差异性促使中国媒体在报道时更注重传递促进国际和谐与理解的信息(2)“沟通”作为核心价值:根据王润泽教授的观点,中国新闻价值中最重要的是“沟通”,这一点在国际新闻报道中体现为中国媒体努力成为不同文化和国家间沟通的桥梁,促进相互理解和尊重(3)人类命运共同体理念:中国在国际传播中强调构建人类命运共同体,这一理念在新闻报道中体现为更加关注全球性议题,如气候变化、公共卫生等,以及中国在全球治理中的贡献和角色。

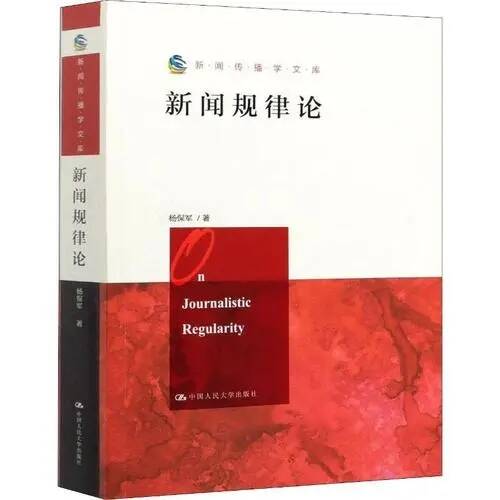

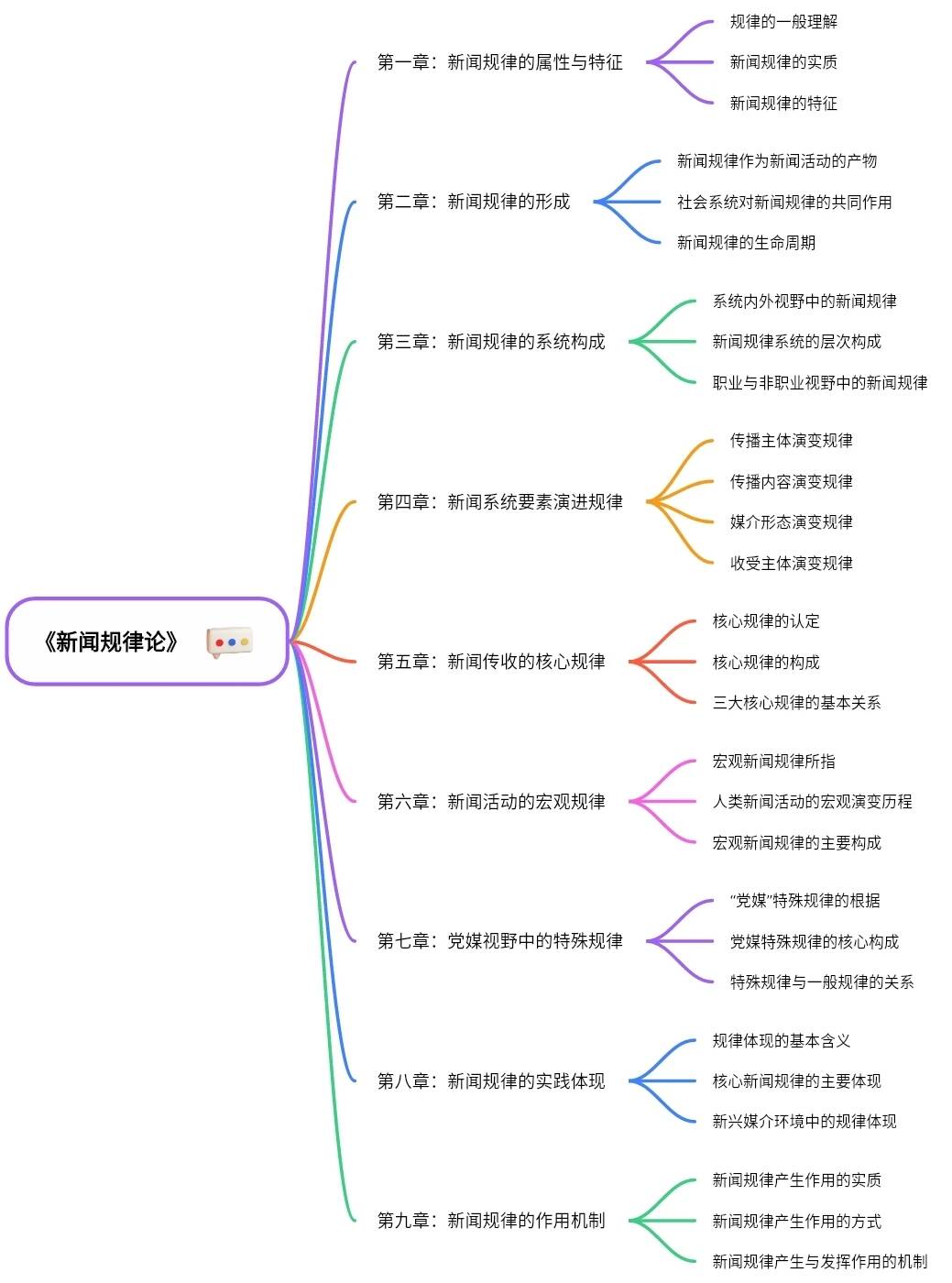

二、《新闻规律论》

作者:杨保军

作者简介:中国人民大学二级教授、博士生导师。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。另著《中国新闻传播学自主知识体系建设工程》,《新闻规律论》是“新闻十论”中的专著之一。

主要内容:

《新闻规律论》论述了新闻规律理论,从新闻规律的属性与特征、形成、系统构成到新闻系统要素演进规律、新闻传收规律、新闻活动的宏观规律,再到党媒特殊规律、新闻规律实践体现、新闻规律的作用机制,将涉及新闻规律的各个部分拿出来一一讨论,试图构建出新闻规律理论的完整面貌。

人大真题链接:

1、简答:简述战争报道中的新闻伦理(2024专硕440)

2、材料题:近些年,围绕一些国际重大事件的舆论斗争凸显出国际传播的重要性,结合视听传播的实践分析,在舆论斗争中,各相关主体所普遍采用的模式、手段、途径有哪些?这些对于我国加强国际传播能力建设有何借鉴意义(2024学硕610)

3、论述:全媒体传播体系建设和塑造主流舆论新格局有什么关系?(2023专硕440)

4、如何根据新闻传播规律的发展,处理好正面宣传和舆论引导的关系(2019)

出题角度:

1、新闻规律与新闻价值之间的关系;

2、新媒体时代下新闻规律的演进和变化;

3、舆论引导的作用以及影响;

答题语料库:

1、新闻价值分为"前在"主体和"后在"主体,以及"前在"价值客体和"后在"价值客体,探讨了它们之间的关系和转化。新闻价值中介包括作为整体价值中介的新闻活动,作为“硬中介”的物质工具,以及作为“软中介”的精神工具。(新闻价值的变化、中介)

2、新闻规律是在人类新闻活动的演进过程中自发自在生成的,不是任何主体设计、创造的。新闻规律具有自身的内容特点,它是以新闻传收规律为核心的互动交流规律,是以新闻信息为核心内容的交流规律,是新闻系统与社会环境互动性的规律,是人类不断追求新闻自由的规律。(新闻规律的生产)

3、理解新闻受众规律需要分析新闻受众的行为模式和心理特点,包括受众的选择性接触、理解和记忆新闻的方式,以及受众的态度变化与新闻效果之间的关系。(舆论引导)

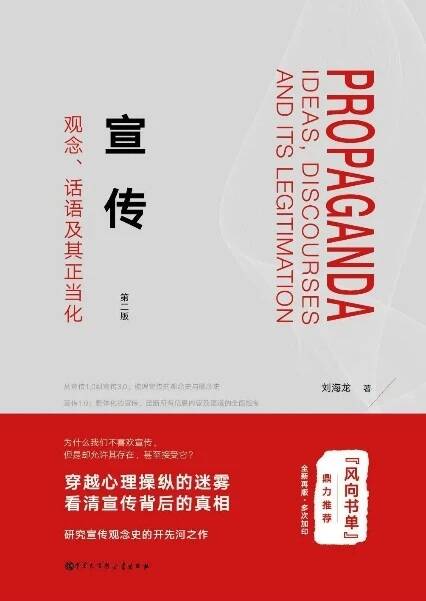

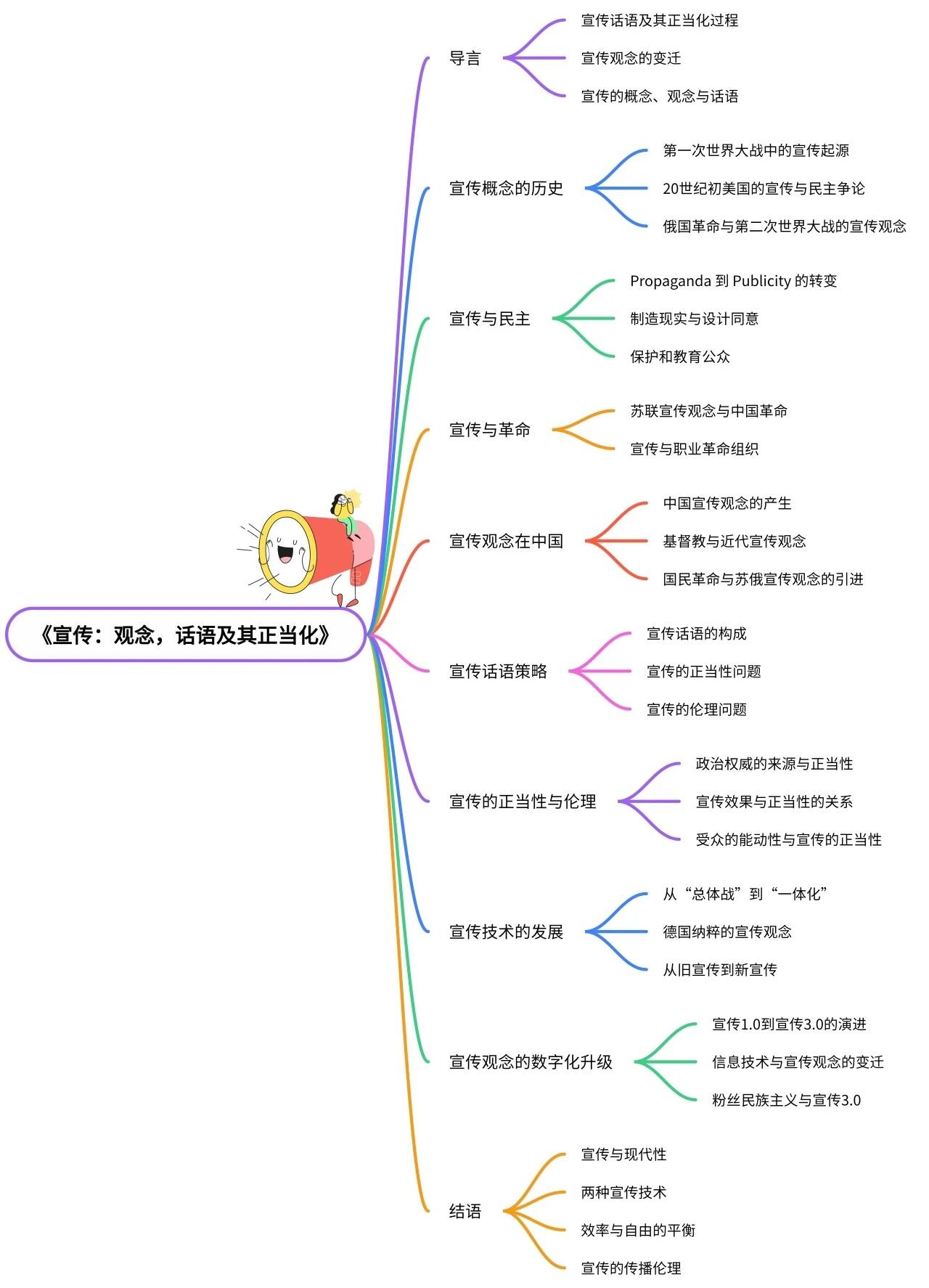

三、《宣传:观念,话语及其正当化》

作者:刘海龙

作者简介:中国人民大学新闻学院教授、博士生导师,现任中国人民大学新闻学院传播系主任,《国际新闻界》杂志主编。

主要内容:

作者从话语分析的角度,在分析和探讨宣传与现代性的关系、宣传的正当性标准、宣传传播研究伦理等方面进行了许多创新。本书打破了新闻、历史与理论、中外、思想史政治史等传播与研究领域的界限,向读者展示了宣传研究内涵的丰富性、宣传观念与社会背景复杂性。

人大真题链接:

1、材料题:请根据现实品牌的实际特征,谈谈你对“和消费者一起生活的理解”(2024学硕610)

2、论述:谈谈对品牌危机及成因的理解,品牌方应该如何进行舆情管理(2023专硕440)

3、材料题:结合公关理论谈谈企业应该如何做好自身形象管理(2023学硕610)

出题角度:

1、新媒体时代下宣传观念的变迁,技术对其的影响;

2、在宣传过程中如何理解受众;

答题语料库:

1、整体宣传的有效性来自于【每个局部的宣传都能在现实中得到证明】。它暗含着一种“全盘接受或者全盘拒绝”的逻辑。如果符号宇宙的不同部分的意义能够保持一致,那么宣传的效果就会非常明显;而如果不同部分传达的意义出现了冲突,那么宣传效果就会大打折扣。要保持这种强有力的宣传效果,那么就必须对社会的所有信息都进行控制。世界的复杂性被简化为几条固定的规律,与整个体系相矛盾的细节被视为最大的威胁。有时为了否定一个局部例外的真实,就需要更多的谎言来进行配合。这最终会导致宣传模式不堪重负,进而失去公信力。(宣传的有效性,公关)

2、受众对可信性的感知才是决定宣传成败的关键。如果谎言无法被证伪就是用谎言,如果谎言容易被揭穿就要巧妙地利用真相。大众会相信那些符合他们期待的东西,而如果现实的真相会对可信性造成损害,即便是对己方有利的真相也不能轻易向公众发布。

3、宣传是现代性的产物。民主政治的发展为宣传提供了出现的必要性和可能性,启蒙运动以来工具理性观念的发展让人们意识到可以像操控自然界那样操控人的意识,可以在精确控制社会变量的前提下控制人的思想和行为输出。心理学和社会学的进步提供了具体的实践工具,精确的社会分工则把社会手段的伦理责任推到了应用者身上,看似中立的角色减轻了知识分子的道德压力。(技术与宣传)

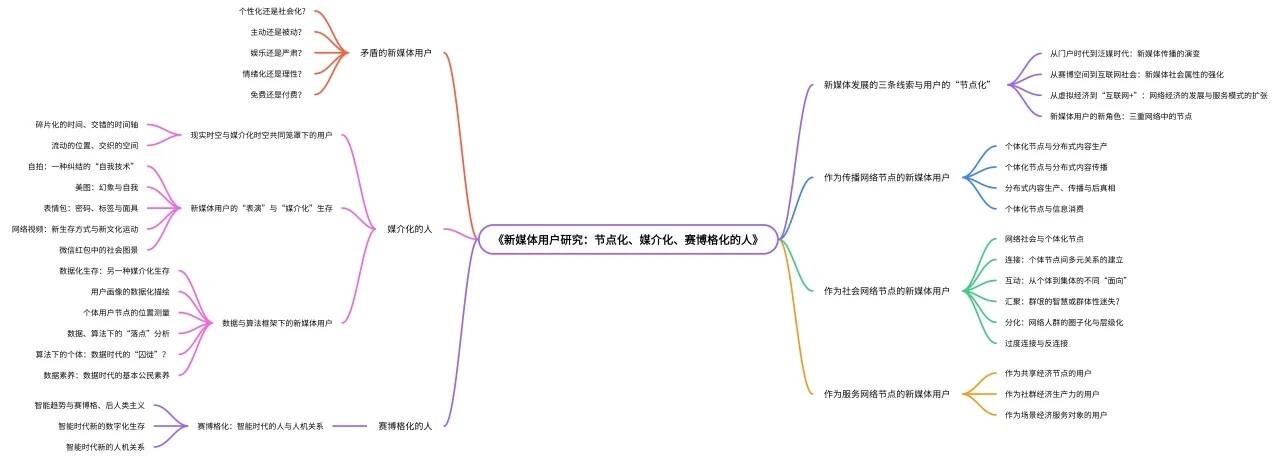

四、《新媒体用户研究——节点化、媒介化、赛博格化的人》

作者:彭兰

作者简介:清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师、新媒体研究中心主任。其主要研究方向为新媒体传播。

主要内容:

《新媒体用户研究——节点化、媒介化、赛博格化的人》既体现以人为本的观察视角,更呈现出面向未来的研究意识。全书从三个关键视角来观察新媒体时代的用户:其一,节点化的用户。作者将新媒体用户视作新媒体的传播、社交关系、服务这三种网络的节点,以此洞察新媒体时代传播的新意涵以及社会关系的重塑。其二,媒介化生存的人。移动时代新媒体用户的数字化生存,也是一种典型的“媒介化”生存,媒介与现实生活之间形成了一种相互映照、相互生成的关系。理解这些新的关系,才能更好地理解新媒体时代的人。其三,赛博格化的人。正在到来的人工智能时代,在促成人的“赛博格”化,也使得人—机关系成为未来重要的传播关系。

人大真题链接:

1、简答:请简述生成式人工智能给新闻业带来的影响(2024专硕440)

2、论述:请简述AIGC对网络信息安全的影响,以及如何有效预防其带来的内容风险(2024专硕440)

3、论述:信息技术带来的去物质化如何影响人与数字对象之间的关系(2024学硕840)

4、论述:结合理论和实力谈谈社交机器人对网络生态造成的影响以及如何规避负面影响,实现人机和谐共存(2023专硕440)

5、论述:人工智能技术如何建构广告活动中“人-货-场”之间的关系,结合实例分析(2022学硕610)

出题角度:

1、新媒体技术的影响;

2、赛博格化的人在新媒体时代的具体表现和影响;

答题语料库:

1、媒介化的生存,也意味着人与媒介更深层的相互影响。用户在新媒体上主动或被动输出的数据和内容,是对其现实生活中自我的某种映照,是现实自我某个维度上的“网络镜像”。这个镜像不止起到反映的作用,它还会反过来对现实自我产生影响,塑造自我在现实中所确立的形象。用户的注意力在很大程度上被虚拟空间的多彩内容所吸引,导致自己在现实空间的任务被耽搁、被延迟。

2、新媒体中的用户,不是传统媒体时代无差别的、原子化的存在,通过各种终端和互联网,人与人之间的交叉连接组成了一张辽阔无边的虚拟社会网络,每个人在这里都能够发出自己的“声音”,展示自己的存在。个性、自我和他者成为新媒体用户在数字化生存中需要时时考量的三个基本要素。

3、传播渠道和模式的变化,带来了“万众皆媒”的景观,过去由专业媒体人主导的大众传播,已经扩展为全民参与的传播。在未来信息生产系统的各个环节,参与主体将不仅是人,机器及万物都可能成为信息的采集者,而机器也可以完成信息的智能化加工。

五、《虚拟社群传播》

作者:李彪

作者简介:中国人民大学新闻学院副院长、教授,中国人民大学新闻与社会发展研究中心副主任,舆论研究所所长;研究方向为新媒体传播、网络舆情等;主要著作有《大舆论观与国家治理创新》、《互联网平台治理:理论、路径与趋势》等。

主要内容:

《虚拟社群传播》一书深入剖析了虚拟社群作为新媒体时代特有的社会结构,探讨了其传播机制、影响力及其在现代社会中的角色。书中首先界定了虚拟社群的概念,分析了其与传统社群的区别和联系。书中进一步分析了虚拟社群对个体认同、社会资本和集体行动的潜在影响,以及这些社群如何塑造公众意见和参与社会运动。此外,书中还涉及了虚拟社群传播的伦理和法律问题,如隐私保护、信息安全等。

人大真题链接:

1、论述:谈谈对网络巴尔干化现象出现的原因的理解,并提出治理策略(2024专硕3334)

2、论述:请分析“社交媒体倦怠”的成因,如何有效应对这一现象(2024专硕440)

3、论述:“制造社交”的具体表现、运作机制和对个人日常生活和社会的影响(2023学硕824)

出题角度:

1. 在虚拟社群中,信息传播的共振共鸣机制是对社群成员的影响;

2. 虚拟社群对个体社会行为的影响;

3. 虚拟社群的传播效果;

答题语料库:

1、社群内部的信息分享行为模式及其动机,以及在公共危机等异常状态下的社群传播机制,都是社群信息传播模式的重要组成部分。社群群际的传导机制包括溢出机制(Spill-Over Effect)、嵌套机制(Nesting Effect)和共振共鸣机制(Consonance Effect)。虚拟社群传播的动力机制包括情感黏合、关系结构以及社会意义的再生产。

2、社交媒体平台越来越多地将隐私保护的责任和权利让渡给使用者,自我消除作为信息分享与隐私保护之间的协商成为最常见的主动隐私保护策略。但在平台与自我的双重规训下,自我消除功能的设置作为社交媒体平台技术框架内大众传播向人际私密传播妥协的隐私保护产物,不可能从根本上解决由社交媒体平台系统性结构和功能变化所带来的隐私风险问题。

3、平台以技术便利获得权力优势,在技术、政策等多方面作用下,使用者的隐私边界和隐私风险意识受到最大程度的压缩;而为满足自身的社会参与需求,使用者不得不通过自我规训来适应平台所构建的环境。自我规训所产生的消极应对心态进一步剥夺了使用者对隐私管理的积极性,使得使用者在应对社交媒体平台的隐私风险时缺乏抵御风险的能力和对个人隐私的有效控制。

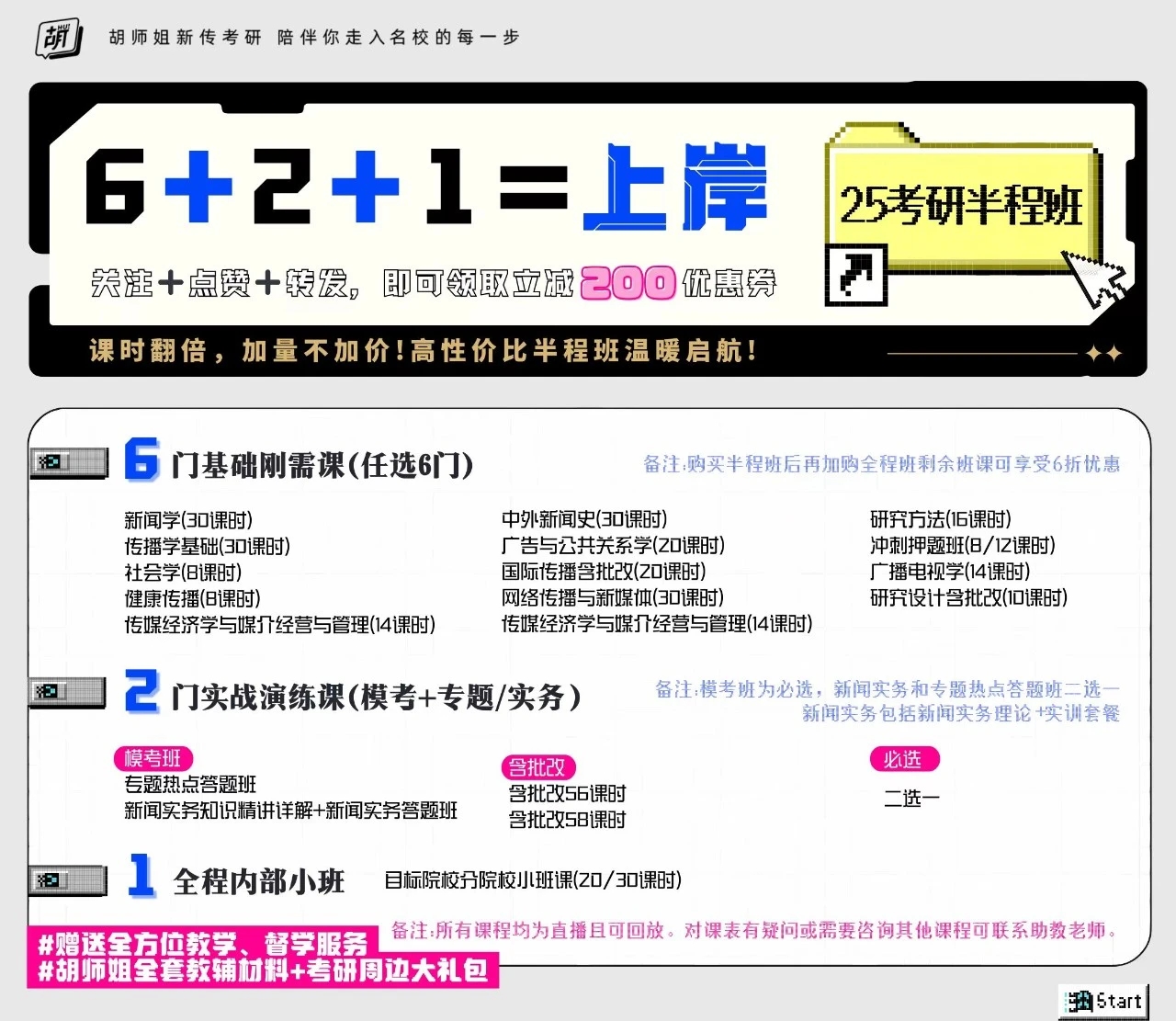

25级新传考研黄金备考期来啦

如何高效备考?

25级新传考研暑期集训

跟状元同吃同住!用18天追平别人前半年的学习成果!25级胡师姐线下暑期集训营来啦!

25级新传考研半程班

25级新传考研1v1

选择课程太纠结,不妨了解一下三种班型的差距再做选择!

师姐,考研全程班/半程班/一对一,我该报哪个?来了解一下课程和胡师姐团队吧

在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

微信咨询

微信咨询