新媒体 | 2024-08-09 20:18

早几天,我跟大家聊了北大的国际传播考什么?

今天,想跟大家聊一下北大的新媒体考试考什么?

假如你从8月1号开始备考北大新媒体,那这篇推文千万不要错过!

本文分【真题速递】【师姐点播】【导师速递】【论文研读】四个部分,一起看看吧!

1 真题速递

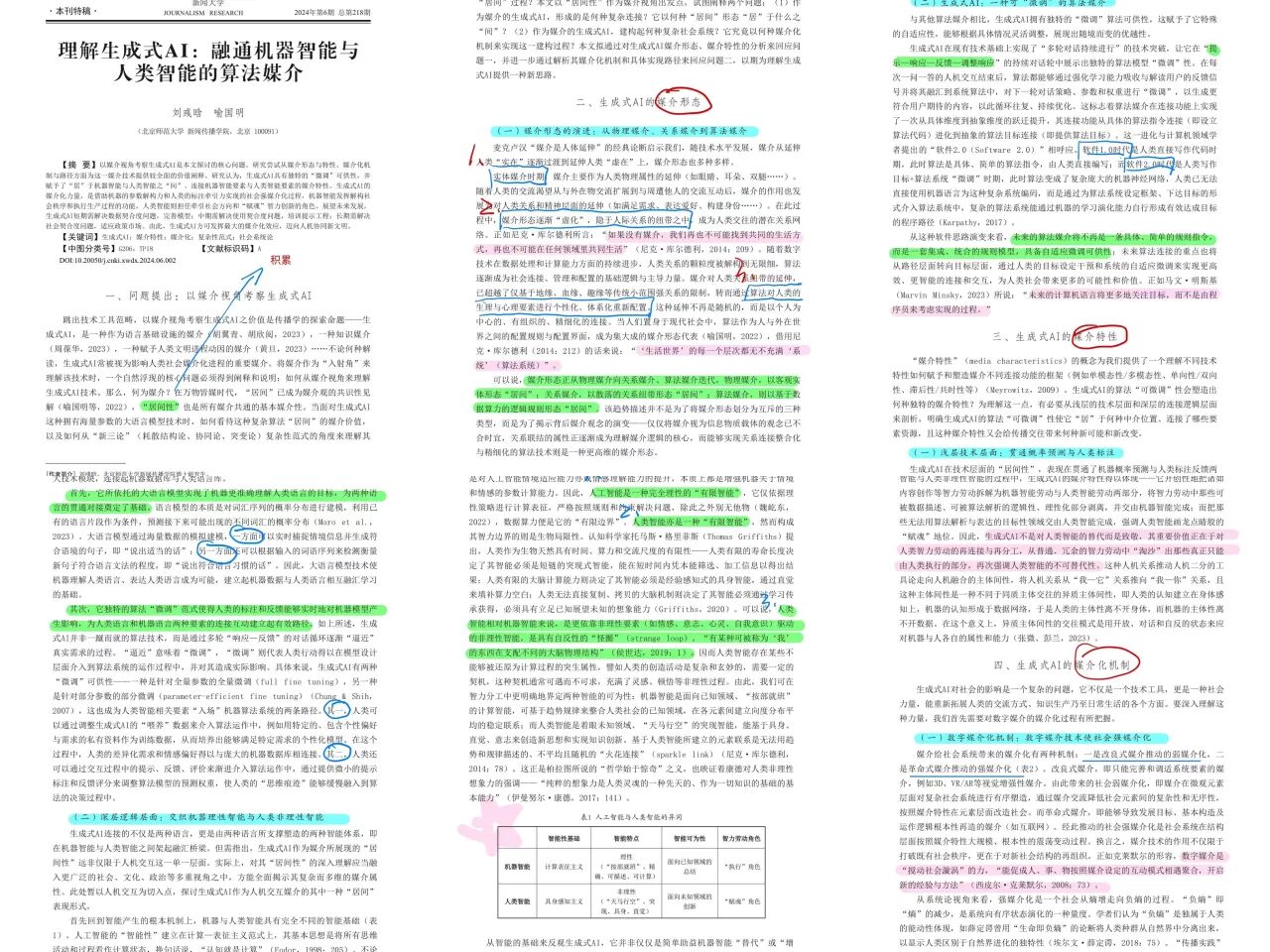

2024年真题

2023年真题

2 师姐点播

北京大学新媒体研究院成立于2014年2月,是一个专注于新媒体创新发展的科研教学机构。主要研究:新媒体传播、新媒体产业政策、新媒体经营管理、网络用户行为分析、新媒体教育、新媒体技术、网络安全、数据挖掘等领域。目前,北大新媒体研究院分为两大方向,一是新媒体专硕,二是国际新闻传播。也就是说从备考的角度来说,新媒体和国际传播均是备考的重点和难点。

备考北大新媒体的同学要注意:

其一,每一张试卷的重心都是在热点专题和政策导向两个方向上,真题提问也相当宏观,需要考生有中国立场和国际视野。比如,新闻传播对中华民族共同体意识的形成有哪些作用?欧盟的数字市场法对中国互联网企业的影响等。可以说,其他院校的新传考研可能是小打小闹,但备考北大新媒体的学生,一定要能够看得清时代所向。

其二,北大对英语能力也有所要求,比如说会出一段材料让你翻译,而后答出自己的观点。所以大家也要多花点时间在英语上,如果说英语有偏科的学生,那一定要妥善选择,一旦选择了这所院校,那英语千万不能成为“跛脚”的科目。

其三,虽然说北大新媒体真题可能涵盖热点、前沿概念、研究方法、广告、理论问题等内容,但总体来看还是要求大家:打好基础。历年的真题来看,基础性知识问题较多,考的是:谁的作答更出彩。比如,“媒体融合”、“健康传播”、“人工智能”等考题,不管在哪个院校都是很普遍的存在,对于备考北大的学生而言,思维的深度、阅读的广度、表达的高度,才是考察的重点所在。

3 导师速递

谢新洲老师

作为北大新媒体研究院现任院长、北大新传学院前副院长,信息管理出身,对“信息”(网络传播)与“管理”(媒介经营管理)非常感兴趣。最近几年,他比较趋向于研究网络游戏、用户评论、短视频沉迷、人工智能假新闻等话题,大家可以多多关注,对症下药。

研究方向:

数字出版技术、网络传播、媒体经营管理、企业竞争战略等。

代表论文:

《机遇与挑战:虚拟数字人在传媒业的应用和未来发展》《网络游戏的积极效应:叙事传输、化身认同对网游享受的影响》《人工智能背景下虚假新闻的发展趋势与治理问题》《虚假信息的概念分析与对比辨析》《基于数字技术的网络内容生产方式变迁研究》《NFT数字作品的网络传播与著作权侵权风险分析》……

刘德寰老师

作为北大新传学院现任副院长和学术委员会主任、新媒体研究院的副院长,社会学出身,在研究方法领域造诣颇深;并著有《没有极限的未来:手机人全面解构产业》《颠覆与重整:手机人的群落与游牧》《正在发生的未来:手机人的族群与趋势》《透视电商:网络购物消费者研究》《银行业的互联网之路》《市场研究与应用》《现代市场研究》《市场调查教程》《市场调查》《社会调查的理论基础与实用方法》《中国人读书生活透视》《希望工程调查》等著作。

研究方向:市场与媒介分析、传播学研究方法、互联网与移动互联网研究、数据分析与数据挖掘、市场调查等。

代表论文:

《互动仪式链视角下社交媒体青年用户集体怀旧行为研究》《概念化的社会事实:对麦克卢汉媒介观的批判》《深度访谈与采访的差异》《工具依赖的认知风险——Chatgpt工具性与创造性迷思》《构筑新闻传播研究的方法基线》《社会化媒体平台虚拟数字人用户感知探究》……

杨伯溆老师

作为北大新媒体研究院副院长、曾任华中科技大学新传学院副院长,对新媒体产业、新媒体政治乃至国际传播等宏观领域有所深入探讨,大多与考研热点和真题出题方向密切相关。比如,人际传播和VR、AR等,都是近年来北大新媒体研究的重要考点。

研究方向:

全球化、全球本土化与传播,新媒体与中国社会,创意意产业与新媒介,新媒介与公共舆论等。

代表论文:

《大模型时代人机传播的隐私风险及其应对》《新媒介与经济发展之间的关系:一个宏观视角》《迭代与变迁:5G时代政务新媒体路径机制研究》《5G赋能:AR/VR游戏传播困境破解》《沉寂的孤独者与新媒介传播——ipad在自闭症患者生活中的意义》……

关世杰老师

曾在北大国际政治系任教,研究方向明确——国际传播。在师姐看来,要想了解清楚关世杰老师的研究领域,就必须先了解国际形势,并能够形成自己独到的见解和深刻的观点,自成一系。比如,俄乌冲突、巴以冲突、西强东弱的传播格局、西方对我国的意识形态侵略……虽然是一些宏观问题,但我们还是要有所涉略。

研究方向:

跨文化交流、国际传播、中华文化对外传播等。

代表论文:

《中国核心价值观的世界共享性初探》《中华价值观在沙特民众中的共享性》《美国民众对人类命运共同体认知态度研究》《中华文化国际影响力评估体系初探》《理解新形势下国际传播理论的力作》《建构中国海外文化软实力的核心价值观》……

吴靖老师

极其有批判思维,喜欢研究“批判学派”,当然,这也一直是北大新传考察的特色与传统。师姐想告诉大家的是,只有站在巨人的肩膀才能看世界。也就是说,只有深入了解三大学派,才能在“文化研究”和“批判学派”这两道题上不露怯。

研究方向:

批判媒体与文化研究,传播与媒介技术的社会理论,新媒介技术的社会使用与文化分析,新媒体与创意产业,视觉文化等。

代表论文:

《中国公共博物馆的“再媒介化”实践》《流量逻辑下的艰难突围:主旋律电视剧的文化与政经原理》《网络社群文化的平台化分殊:兼论新闻语言中的网络流行语》《走向数字社会主义:工业化视角下的马克思主义传播技术批判》《重述改革开放史:《大江大河》的突破》……

李玮老师

作为北大新媒体研究院副院长,曾在北大外国语学院任教,对俄罗斯语言和文化深有研究,他主要的研究方向也是——文化与国际传播。所以宝子们,国际传播这道大题在每年的考试中必不可少,在大家的复习中也是占了大头。但是在近些年的研究中,李玮老师主要研究一些社会现象,比如青年文化、偶像文化、网络文化等,值得关注。

研究方向:

跨文化传播、网络语言与网络文化、俄罗斯和中亚国家媒体与文化等。

代表论文:

《字母缩写词与青年文化》《青年群体的精准传播策略研究》《基于扎根理论的养成偶像网络组织研究》《媒体在俄罗斯新冠疫情防控中的角色》《媒介变迁中的新闻文体及其未来走向》《网络热词传播的三个理想类型》《基于媒介进化视角的网络语言问题与治理》……

田丽老师

作为北大互联网发展研究中心主任,也是近年较多参与命题的青年学者。2021年,她曾代表新媒体研究院出席北大研究生招生宣讲,所以说,她的研究方向很有可能就是大家的出题方向。从她的论文中我们也可以看到:相对于其他学者来说,她对互联网发展的见解不可小觑。

研究方向:

新媒体与网络传播,媒体经营管理,编辑出版等。

代表论文:

《基于复杂网络的国际传播研究新趋势》《视觉说服社会计算的理论体系与范式创新》《创作者视角下的算法生成技术伦理问题》《人智交互情境下的未成年人个人信息保护:困境与出路》《AIGC对新闻真实性的影响成因及路径分析》……

4 论文研读

因为新媒体考查的内容相当广,所以师姐就社交媒体和智能传播两个点,挑出了两篇论文为大家解读,其中一篇是喻国明老师的新论文哦!

论文1:

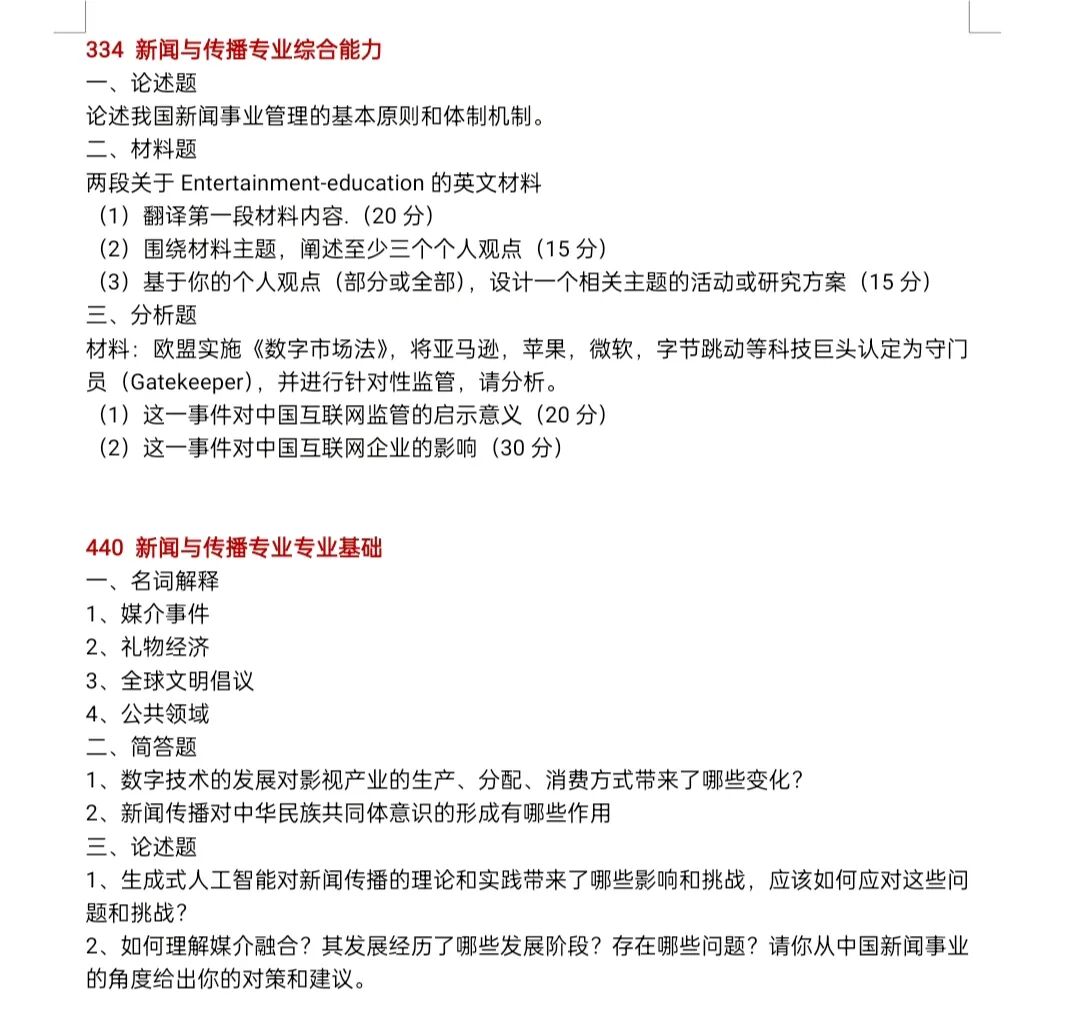

永久在线而非永久连接:社交媒体中的在线沉默现象

背景介绍:

社交媒体倦怠最早是由英国学者AdamPatrick提出,他认为社交媒体拓展了公众社会交互、知识获取与共享的边界,但信息过载、过度社交以及个人时间的割裂等问题让公众对社交媒体逐步产生厌倦的心理变化,在无聊、反感的情感症状下日渐催生屏蔽、潜水甚至退出等行为。

凯度公司发布的《中国社交媒体影响报告》显示,近些年用户使用社交媒体互动次数不断减少,只浏览信息不参与讨论的用户达到46%,超过31%的用户认为使用社交媒体只会让生活更加糟糕,39%的用户已经关闭社交媒体的推送功能,90%的用户通过减少浏览次数甚至卸载软件降低负面侵扰,越来越多用户在媒体使用中饱受煎熬,媒体“隐退”征候正趋向蔓延。

论文解读:

在这一篇论文中,作者提到:越来越多的人开始低响应延迟回复、高忽视性的已读不回、或者是用表情包的文本去终止对话、即使登陆了也显示隐身状态等,这其实都是一种“在线沉默”的现象。而其中从主观原因来看,信息过载的环境让人们采取麻木的脱敏性的拒绝行为;无休止的网络公域,让人们企图找到自我时间,返回私人空间。

但不可否认的是,当连接成为常态,离线则成为不合理。就算人们面对上司的加班要求已读不回,也会面临离线风险和过后的惩罚。从这个角度来看,智能媒体已经以环境背景的方式渗透在日常生活中,无需被过度社交连接所绑架的“后期望”时代,依旧任重而道远。

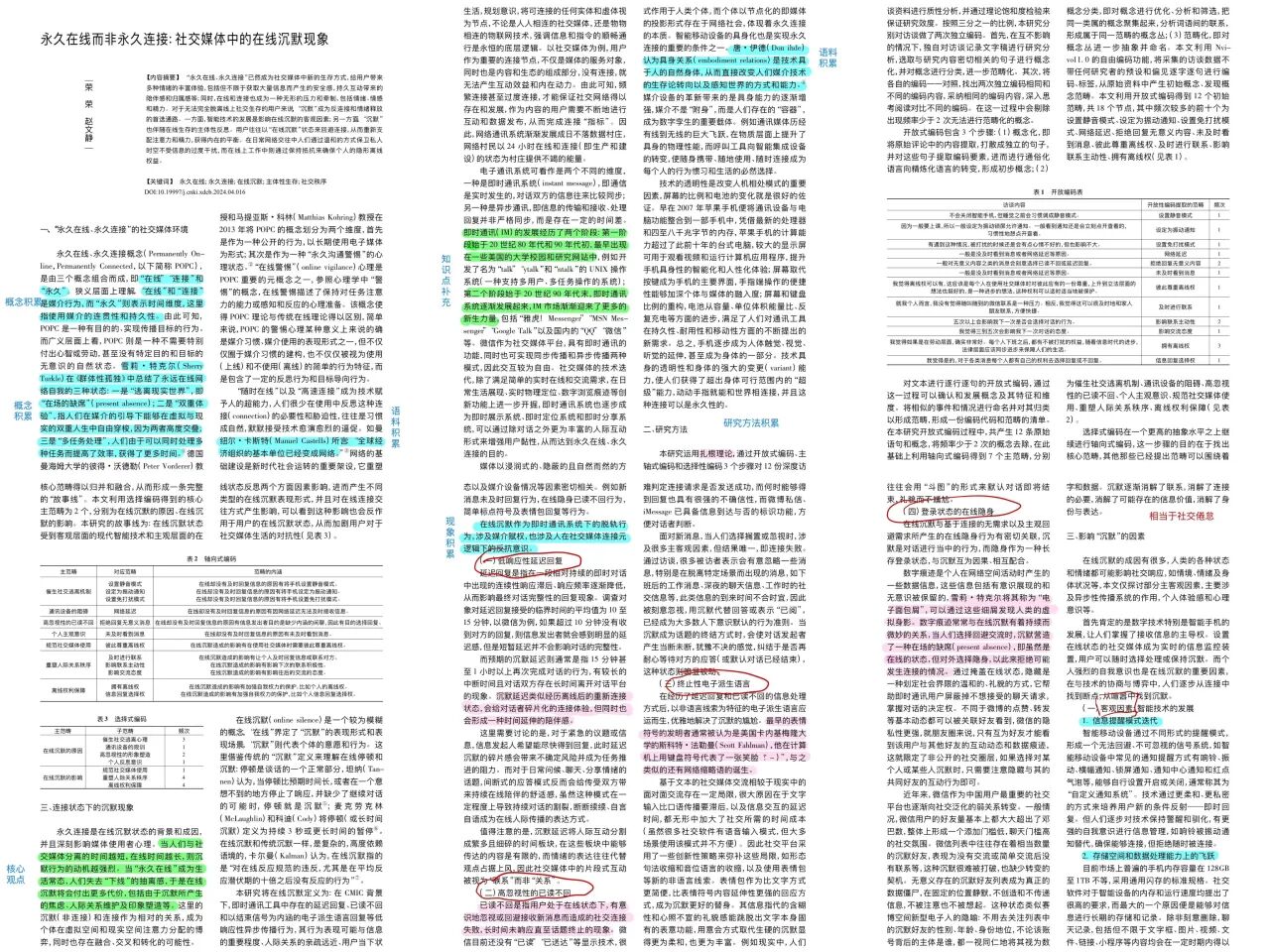

论文2:理解生成式AI:融通机器智能与人类智能的算法媒介

背景介绍:

克劳斯·布鲁恩·延森(KlausBruhnJensen)曾在其著作中作出判断与预测:“在未来,移动化、普适化以及无所不在的媒介需要我们重新看待传播的观念,特别是传播的范围。”媒介身为交流与互动的资源,以其个体经验与社会交往活动界定着传播的话语、体裁与形式,随后成为表达的形式并质变为思考客体。在人工智能传播时代,因为一系列技术变革,社会传播现实得以加速重构,传播环境在人工智能技术赋能的影响下,改变着传播的内容、价值与流程,促使人机关系进入新的形塑语境。

论文解读:

在这一篇论文中,作者提到了生成式AI的媒介形态、媒介特性、媒介化机制、媒介化路径。在他看来,我们必须深刻认识到生成式AI作为媒介对人机两种智能体系的分离与赋权,秉持分工视角来面对未来的一切社会实践活动,把需要机器做的充分放权给机器,把需要人类做的充分赋能于人类,最终真正做到让“人”和“机器”都各有用处、各司其职。在实际应用中只有先从逻辑上厘清人类智能与机器智能的行动目标和可为领域,才能编制出具体有效的技术行动路线。唯有这样,才能迈向学界与业界所憧憬的、美好的人机协同图景。

获取上述论文,扫描二维码即可领取

25级新传考研半程班

25级新传考研1v1

选择课程太纠结,不妨了解一下三种班型的差距再做选择!

师姐,考研全程班/半程班/一对一,我该报哪个?来了解一下课程和胡师姐团队吧

我们用硬核实力带你上岸

在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

微信咨询

微信咨询