胡师姐内部资料 | 2022-07-20 23:39

目前,新传四大刊的第五期论文已经在知网新鲜出炉啦!(还不清楚我们栏目的戳这里——省时省力帮你看新传四大刊论文)

为了拓宽小伙伴们的学术视野,我们已经不仅局限新传四大刊啦,本期除了新传四大刊,还根据2021-2022的南大核心名单:新传最新版C刊目录发布!2021-2022版!,补充了核心期刊《当代传播》《新闻记者》《新闻界》,帮大家更好捕捉到新传前沿。当然,我们还会结合相关新传真题帮大家一探究竟~

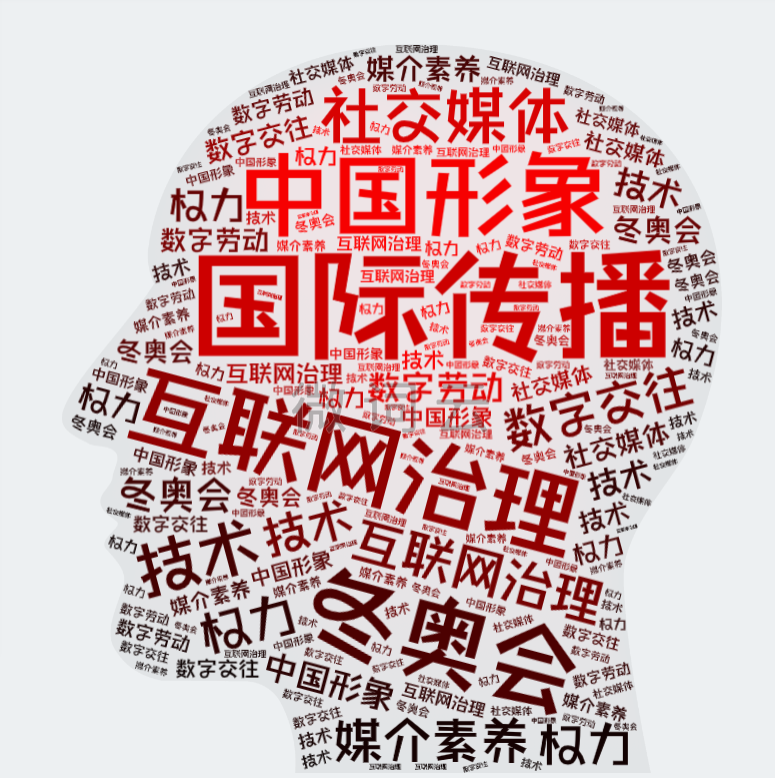

同时我们为大家从中精选了与新传考研密切相关的16篇论文,涉及“中国形象”“国际传播”“数字技术”“媒介素养”“社交媒体”等主题供大家探索。希望可以对你有所帮助!

阅读指南

01 核心期刊目录页

02 精选论文速览

❶ 新闻学研究

❷ 传播研究

❸ 传媒观察

❹ 新媒体研究

(图源作者自制)

注:以下论文排序不分先后。

新闻学研究

真题链接:

❶ 互联网时代新闻透明性应当取代新闻真实性吗?(22北京外国语大学专硕334)

❷ 新闻报道的真实性是什么?具体要求有哪些?(22复旦大学专硕334)

01.近代新闻界的“事实”概念及其话语变迁——从徐宝璜的“新闻”定义谈起

操瑞青

南京师范大学新闻与传播学院副教授

来源:《国际新闻界》

【摘要】古代中国早有“事实”之说,并在“虚-实”对应的话语框架中被国人长期使用。而清末对译英文“Fact”的“事实”则源自日本,构成“事实(客观)-理论(主观)”二元对应的话语框架。此框架被引入报界后,转化为新闻思想领域关于“事实”和“言论”关系的话语辨析,影响深远。清末侧重“言论”的作用,主张“言论为事实之母”,民初则突出“事实”的地位,强调“言论必于事实上负责任”。文章指出,两种“事实”概念在清末是分离的,至民初则结合到一起,它们最终促成彼时新闻界重“事实”轻“言论”的认知取向。此种取向,为“五四”时期新闻本位思想的兴盛奠定了基础。

【关键词】清末民初、新闻思想、事实、徐宝璜新媒体

02.复杂真相与意义生成:论杂合体新闻业的新闻真实及其实现

姜华

复旦大学新闻学院暨复旦大学全球传播全媒体研究院研究员

来源:《新闻界》

【摘要】新闻真实既涉及变动不居的新闻实践,又牵涉知识论、本体论等形而上学的哲思,长久以来一直是新闻学研究中聚讼纷纭的学术理念。事实上,新闻真实比人们的一般理解复杂得多,厘清新闻真实的复杂样貌,对于新闻业实践和新闻学研究至关重要。本文首先从现实、真相、事实与真实各要素相互关系的基础上,尝试阐释新闻真实的一般构造,为进一步探讨杂合体新闻业新闻真实的实现奠定基础。在此基础上,分析杂合体新闻业技术的“人性化”“智能化”和人的“技术化”“媒介化”等新特征对新闻真实的实现带来的挑战。进而在新闻真实一般构造的基础上,提出从意义生成的角度看待杂合体新闻业新闻真实的实现,是更契合新闻实践的路径。最后指出,杂合体新闻业新闻实践的“可能性”以及新闻真实的意义生成,并非随意而为——新闻真实的实现需要奠基于“至尊现实”,并以“公共性”为旨归。

【关键词】复杂真相;新闻真实;杂合体新闻业;意义生成

© Michael-Parkin

03.偶然接触新闻的再流行:理论延展及其知识限度讨论

万旋傲

上海社会科学院新闻研究所助理研究员

来源:《新闻界》

【摘要】继电视时期之后,在娱乐与新闻的边界日渐模糊的社交媒体时代,偶然接触再次成为一种典型的新闻消费实践模式。不仅平台提供了更多偶然接触新闻的机会,用户也越来越习惯于在进行娱乐、社交或其他活动时偶然得到新闻,以更轻松、低成本的方式了解时事和公共事务知识。然而,偶然接触的知识效应实际如何,却成为一个高度不确定的问题。从广泛的争议中可以发现,一方面,偶然接触现象在高度个性化、多元力量共同参与策划的信息环境中呈现了一些关键变化,其概念也随之出现模糊性问题和滥用现象,忽视这些问题成为研究结果不稳定的原因之一;另一方面,偶然接触对知识的影响取决于复杂的条件,需要重新审视新的媒体技术和文化背景下偶然接触的知识效应与限度来源,促进偶然接触问题在多元角度上的理论化。

【关键词】偶然接触新闻;社交媒体;政治知识

传播研究

一直以来,国际传播都是重要的研究方向,多家院校也新建设培养了国际传播的专业方向,总书记“5·31”重要讲话首次明确提出塑造可信的中国形象,为中国国际传播指明了新方向,本期精选的内容将从叙事、系统科学等视角来论述,可以更深入了解国际传播。而媒介素养研究在近年来随着互联网的发展也逐渐提上议程,考研的小伙伴们也可以多多关注。

真题链接:

❶ 新媒体对国际传播能力建设的作用和实现途径。(22北京大学新媒体334)

❷ VUCA。(22清华大学学硕862)

❸ 请分析体育传播对国际传播建设的作用。(22北京体育大学专硕334)

❹ 结合材料,用传播学相关理论阐述加强国际传播能力的重要性和必要性。(22厦门大学专硕334)

❺ 如何传播好真实、立体、全面的中国形象。(22复旦大学学硕832)

01.公正传播论(2):交往社会的来临

杜骏飞

宁夏大学特聘“贺兰山学者”兼职教授

南京大学新闻传播学院教授、博士生导师

来源:《当代传播》

【摘要】交往社会是由交往人与交往环境形成的关系总和,交往社会的理想是:一切社会成员,为实现公共福祉而理性交流;为此,公正传播应朝向善治,建设交往社会,并以此促进协商治理的系统演化。人与社会的理性是不完备的,数字交往存在“自反性沉迷”的底层逻辑并排斥异质性,平台公司的伦理缺陷与算法陷阱,是交往社会的敌人。交往社会是一种共同演化的运动,建设交往社会,要反思技术、媒介和人,也要追求法的精神、良好的治理、进步的政治文明。理想的交往社会具有五个特征:全景、实践、调谐、迭代、开放,建设交往社会亦应以此为准绳。

【关键词】交往社会;公正传播;媒介化治理;共同演化;自反性沉迷;数字交往;交往理性

© Michael Glenwood

02.叙事视频化与跨文化话语调适:国际传播的“和”“美”破局

周勇

中国人民大学新闻与社会发展中心研究员

中国人民大学新闻学院教授、博士生导师

周梦雪

中国人民大学新闻学院博士生

来源:《当代传播》

【摘要】本文从破解国际传播话语失衡困局的视角,探讨短视频等新传播形态和平台在跨文化语境下的适配力。讲好中国故事的关键是传播好和而不同的文化理念,以主流媒体、自媒体、普通民众为代表的多元传播主体,从宏观、中观、微观层面构成了传播“和”文化的内容矩阵,通过价值理解和情感共振搭建审美情境,形成跨文化共情合意空间,自主可控平台的出海则为此提供了物质和技术保障。跨文化话语调适的根本目的在于在国际舆论场上建构具有代表性的中国文化理念,从话语实践出发对冲西方话语霸权的内容池,再逐步过渡到多元文化共存和打破原有西方中心主义的认识体系,形成与我国综合国力相匹配的国际话语权。

【关键词】跨文化;短视频;“和”文化;国际传播;情境

03.信任理论视野下可信中国形象塑造的路径

赵新利

中国传媒大学广告学院院长、教授、博士生导师

来源:《现代传播》

【摘要】总书记“5·31”重要讲话首次明确提出塑造可信的中国形象,为中国国际传播指明了新方向。可信既是一种关系,也是一种形象,还是一种公信力。可信中国形象与中华优秀传统文化、马克思主义和中国共产党的革命建设改革实践密切相关,有着丰富内涵。塑造与传播可信中国形象有重大现实意义,迫切需要打破西方社会对华误解与偏见,亟需弥合中西方信任逻辑的冲突,当前国际环境为塑造可信中国形象带来重大战略机遇。我们要以科学的理论引领可信中国形象塑造,以真实的信息塑造可信中国形象,以有效的国际说理夯实可信中国形象。

【关键词】信任理论;可信;国际说理;中国形象;路径

04.系统协同:中国国际传播能力建设的基础逻辑

胡正荣

中国社会科学院新闻与传播研究所所长

王天瑞

中国传媒大学传播研究院博士生

来源:《新闻大学》

【摘要】在复杂网络社会中,我国的国际传播能力建设应以系统科学为前提,以系统论为方法,以系统协同为基础逻辑,将构建人类命运共同体作为系统目标开展研究并进行实践。在厘清新时代全球范围内各种宏观、中观和微观系统及其内外部之间关系的基础上,对战略与战术、内部与外部、硬件与软件、规律与规矩、理论与实践等各种辩证统一的关系进行了深入分析。国际传播能力建设,需要用辩证的眼光看待国际传播系统中的可能出现的竞争、不确定、差异、突变和失衡现象。这就要求我们必须搞懂系统的特性与规律,吃透协同的共同协作、协调同步和合作互惠的层次内涵,做到量“度”划“界”,定“度”守“界”,以“度”为“界”。

【关键词】国际传播;系统协同;传播效能;基础逻辑;系统科学

05.新媒介素养研究的变迁、热点和趋势

陈奕,湖北经济学院新闻与传播学院副教授

钟瑛,华中科技大学新闻与信息传播学院教授、博士生导师

来源:《现代传播》

【摘要】通过CiteSpace软件和文献阅读相结合的方法,从纵向角度梳理新媒介素养的研究变迁。社会形态、文化思潮和媒介技术是新媒介素养研究的三大现实动力。从横向角度归纳新媒介素养的研究热点,主要围绕新媒介素养的能力框架、新媒介素养教育、新媒介素养的问题、新媒介素养的实践策略和提升路径四个方面展开。国内研究在理论分析的深度、实证考察的拓展、对新媒介难点议题的回应等方面尚存在不足,据此未来研究可从如下三方面展开:加强学理探究和提升研究数质,构建具有鲜明中国特色的新媒介素养研究体系;凸显问题意识与深化实证研究,产生适切历史国情的新媒介素养研究成果;借鉴他者经验及增进学科融合,探索将国外成熟经验融入当代中国发展的新媒介素养研究路径

传媒观察

推荐理由:近些年媒体人离职现象频发这种变革也折射了一定新闻界的变化;另一方面,有关北京冬奥会在叙事、体育传播、形象建构上发挥着重要作用,成为典型案例,在这里也可以作为专题的补充。

真题链接:

❶ 请分析体育传播对国际传播建设的作用。(22北京体育大学专硕334)

❷ 策划:北京冬奥会全媒体策划。(22华中师范大学专硕334)

01 资本的转换与行动:场域理论视阈下的媒体人离职现象

唐 铮

中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员、新闻学院副教授

林子璐

中国人民大学2020级硕士生

严云依

北京师范大学香港浸会大学联合国际学院2019级本科生

【摘要】本文聚焦于近年来出现的媒体人离职现象,考察一家主流传统媒体9年间98人次的离职现象,对涉及其中的媒体人进行离职路径分析,并对其中10名代表性人物进行深度访谈,剖析媒体人离职的行动逻辑。研究发现,媒体人的离职行动逻辑充分反映出他们在新闻场域内资本转换的行动策略。总体来说,在保持经济、社会、文化资本存量平衡的前提下,行动者总是为了争取占有更多资本而行动。而当场域内不能提供给行动者更多的资本时,行动者很可能选择退出。这种行动策略既受媒体人本身在场域内的位置的影响,也折射出整个新闻场域的内部变动。传统媒体可以从薪资、职业发展空间、社会支持等多方面提供便利,为留住更多优秀媒体人才提vv多方面提供便利,为留住更多优秀媒体人才提供足够的资本吸引。

【关键词】媒体人;离职;新闻业危机;场域;资本v

©Traci Daberko

02.双奥主题口号中的体育国际传播话语实践

尹素伟

北京体育大学新闻与传播学院师资博士后

【摘要】当前,国际传播不论是在国家战略叙事中,还是学术话语叙事中都被赋予了更为特殊的意义。本文将我国双奥主题口号纳入体育国际传播情景中,探讨体育国际传播中奥运主题口号的产制语境和话语实践逻辑,以期形成兼顾本体论和认识论、兼顾新媒体和传统媒体的全流程体育国际传播的话语实践路径。

【关键词】体育国际传播;双奥口号;话语实践

03.有关北京冬奥会的社交机器人叙事与立场偏向———基于Twitter数据的结构主题模型分析

赵蓓

北京师范大学艺术与传媒学院博士后

洪忠

北京师范大学新闻传播学院教授

来源:《新闻界》

【摘要】社交机器人作为新的传播主体广泛参与社会议题的讨论,成为影响和操纵公众认知的重要变量。本研究通过结构主题模型(STM)对Twitter平台中与北京冬奥相关讨论进行分析,引入协变量发布者身份和发布时间,探究社交机器人是如何建构北京冬奥叙事,并产生了何种影响。研究发现社交机器人占比31.17%,产生了35.95%的推文,成为推动北京冬奥叙事的重要组成部分。通过对比人类叙事发现社交机器人更倾向于呈现与主办国相关的主题,包括开闭幕式/吉祥物、短道争议、奥运村等。在这些主题呈现上社交机器人立场具有双重性,一方面通过发布赛事与项目相关信息等表达对北京冬奥的积极或中立的立场,而另一方面又通过放大争议、制造政治冲突等方式将北京冬奥会引向负面讨论。通过交互分析发现社交机器人与人类主题呈现的时间序列表现出一致性,在一定程度上推动或加剧了奥运传播的泛政治化。

【关键词】北京冬奥;社交机器人;叙事;立场偏向;泛政治化

©Folio-Illustration

新媒体研究

推荐理由:

此次精选的内容主要集中于互联网治理,且包含了美国方面对于社交媒体监管的内容,除了我们常见的对于技术如人工智能、算法对于我们社会秩序的权力规制问题,这里也还补充了法律视角,在《当代传播》中有专门的法律板块(文末可以领取全部内容)可以去了解积累,以免答题时的泛泛而谈。

真题链接:

❶ 数字霸权。(22北京师范大学723)

❷ 请论述后疫情时代,传播治理的难点和解决方案的操作关键。(22北京师范大学723)

❸ 请你谈谈对互联网治理的认识。(2020北京大学334)

❹ 结合实例谈谈互联网环境下谣言传播的特点及治理路径。(22华东政法大学学硕816

01.美国的社交媒体监管与观点市场失灵——杜克大学南波利(Philip Napoli)教授访谈

武慧芳

山西传媒学院新闻传播学院副教授

中国人民大学新闻学院博士研究生

【摘要】社交媒体已经彻底地改变了传媒行业的生态环境,并深刻地影响着观点市场的运作以及社会民主的基石;全球范围内,社交媒体等数字平台的监管对政策制定者提出了巨大的挑战。对菲利普·南波利(Philip M.Napoli)的访谈发现,美国近年来在平台治理政策上的停滞不前,与《第一修正案》限制政府干预媒体的强大传统有关,也与对观点市场的市场失灵认识不足有关;而且已经出现了“政治的象征性使用”,即举行了众多的听证会、提出了各种提案,但实际的政策干预却非常少。

【关键词】媒体政策;社交媒体监管;观点市场;市场失灵;地方媒体

©Emmanuel-Wiemans

02.著作权法下文本与数据挖掘的合规性路径检视

郭永辉

西北政法大学教授、博士生导师

宋伟锋

来源:《当代传播》

【摘要】当前,数字经济与实体经济融合,文本数据挖掘和分析的市场需求旺盛。2020年,我国《著作权法》修订对合理使用制度未作修改,在著作权法领域,文本数据挖掘基本上以侵犯著作权认定。但在国际上,欧美国家为文本数据挖掘纳入合理使用提供法律保障。本文以著作权法为引领,认为平衡著作权人、传播者、使用者等各方利益得失,更加突出引导功能,对文本与数据挖掘进行合规性论证,建构我国著作权法下文本与数据挖掘的理论、立法及司法三位一体的合规性路径。

【关键词】文本与数据挖掘合理使用;转换性使用;法律解释

03.碎片信息与深度交谈:基于技术意向性的数字阅读再思考

董子铭

电子科技大学公共管理学院副教授

何星仪

电子科技大学公共管理学院助教

来源:《当代传播》

【摘要】本文围绕“信息碎片化”这一议题,发现源自现象学技术哲学的“技术意向性”思想为数字阅读研究揭开了一个新的面向,即数字技术的偏向体现为人在使用技术过程中对自身行为的塑造,最终结果将取决于人对其所在媒介环境的看法。研究发现,数字技术在“中介”关系中具身了读者、诠释了世界;在“它异”关系中作为“准它者”被识别和指出;在“背景”关系中其意向性体现为一种历时性的影响和塑造。一方面碎片信息延展了更为广阔的阅读场景,提供了深度交谈的可能;另一方面,碎片信息为意义的充分阐发与深入思考后的提炼升华,开辟了在交互与反馈中凝聚共同体的讨论空间,需要更加谨慎地对待不同的看待技术的方式所具有的能动性和指向性作用。

❶ 数字霸权(22北京师范大学723)

❷ 请论述后疫情时代,传播治理的难点和解决方案的操作关键(22北京师范大学723)

❸ 请你谈谈对互联网治理的认识。(2020北京大学334)

❹ 结合实例谈谈互联网环境下谣言传播的特点及治理路径(22华东政法大学学硕816)

【关键词】碎片信息;深度交谈;数字阅读;技术意向性

04.人工智能赋能网络意识形态风险防控:背景、向度与进

刘章仪

复旦大学马克思主义学院博士生

李 钢

北京航空航天大学马克思主义学院教授

来源:《当代传播》

【摘要】网络意识形态的去主导化、隐喻化和泛娱乐化趋向,致使意识形态风险防控难度骤增,人工智能的引入为新形势下网络意识形态工作的破局带来新路径。在反主流意识形态内容识别、意识形态风险防范和主流意识形态传播三个向度上,人工智能有望显著赋能网络意识形态风险防控实践,助力网络意识形态工作突破效能瓶颈。全社会宜从构建运行机制、完善配套政策、培养协同人才等方面入手,推动人工智能赋能网络意识形态风险防控顺利实现,促成这一风险防控能力的跨域式提升。

【关键词】人工智能;网络意识形态风险防控;背景;向度;进路

©-Emanuel-Wiemans

05.网络谣言的行政规制与协同治理:兼论公共权力及其边界

张文祥

浙江大学宁波理工学院教授

山东大学新闻传播学院博士生导师

网络空间治理与数字经济法治(长三角)研究基地执行主任

杨林

山东大学新闻传播学院博士研究生

来源:《新闻界》

【摘要】信息传播的移动化、社交化、智能化发展在拓宽公众获取信息的渠道、加速信息传播和流通的同时,也打开了谣言滋生扩散的方便之门,谣言问题显得比传统媒体时代更为严峻。网络谣言成为网络信息内容治理的重要对象。对网络谣言的法治化认识、合理化规制与多元化治理是我国网络信息传播治理的重要内容,也是国家治理体系和治理能力现代化的重要命题。本文对作为政府行政规制对象的网络谣言弊害与功能进行剖析,界定法律规范意义上的谣言,分析网络谣言行政规制的现状和存在的问题,厘清网络谣言治理中的公共权力及其边界。认为对谣言进行法律制裁是应对网络谣言的最后一道防线,网络谣言的减少还依赖于网络平台企业社会责任的提高,以及公众网络素养、理性认识能力的提升。应构建硬法软法协调、多元主体协同的治理机制,以实现网络谣言的良法善治。

【关键词】网络谣言;行政规制;政府责任;信息公开;协同治理

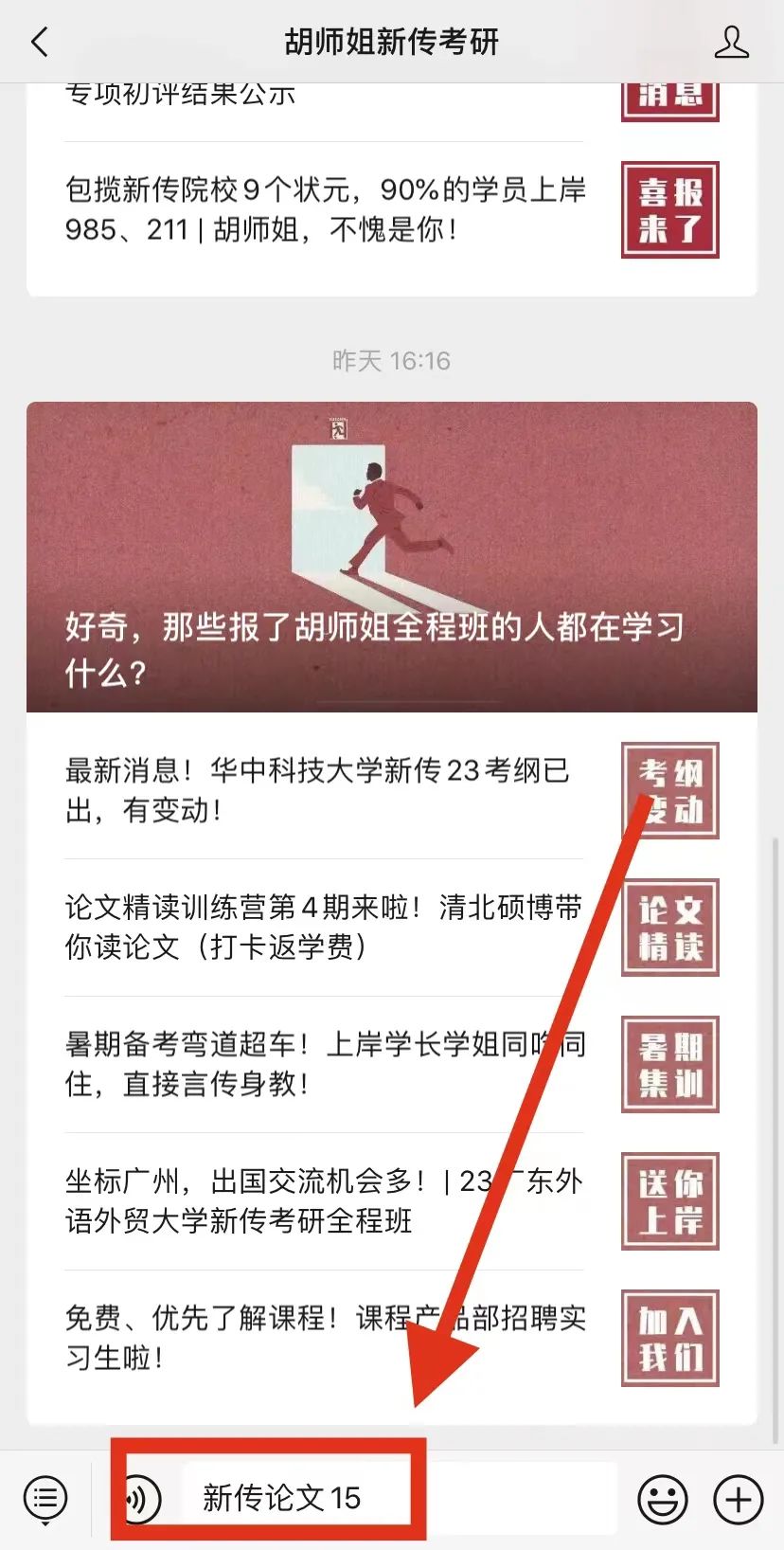

福利Time

step1:复制如下口令

新传论文15

step2:发送到公众号后台

更多内容敬请咨询助教老师,微信扫一扫即可添加哦~

在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

微信咨询

微信咨询