报考分析 | 2022-03-10 10:57

可能因为你有名校情结,想在学校的图书馆旁和同学畅谈未来和人生;

可能因为你曾经高考失利,与本可以早早就读的名校擦肩而过;

可能因为你不甘被困于当下的生活,想和现在的圈子说再见;

可能因为你在工作后,想获得大幅度的知识进阶和学历提升;

无论你出于何种原因想要考名校,你都应该意识到:

想考名校,绝不是背着所有人都会背的几本书、学着谁都可以学到的辅导课程、然后花费更多的时间和努力就可以上岸的。

如果你看过一些经验贴,听过一些上岸学员的经验,你会发现有很多同学4-6个月就可以上岸顶尖名校;有很多同学没有整理过专题也可以专业课拿到120+;有很多同学根本没有系统地背过基础知识就可以答题下笔如有神;还有更多同学明明是跨考,却可以比本专业的同学考得还高。

为什么有人可以4-6个月上岸Top级名校?

为什么有人根本没系统背过基础知识也能顺畅答题?

这些案例都告诉我我们一个道理:想要上岸名校,能力比知识更重要。

可能这个答案有些残忍。但是,我真的看过太多一开始满腔热血想要考名校的同学,自认为自己付出了很多努力,但其实都是在练习和上岸名校无关,或者没有那么直接相关的事情。

名校之所以能被称之为名校,仅仅是因为他们的考题更难吗?不。他们的考题更灵活。什么叫更灵活,就是他们的题目可以考察到学生的多种能力。举个例子,高考之所以能被认为是最公平的选拔性考试,就是因为它和课后题、月考题、一模、二模、三模考试相比,题目设计更有区分度、能够把学生按照能力进行筛选排序。

而考研专业课不是统一命题,那名校要如何选拔人才呢?很简单,就是在考题上下功夫,通过命题设计,考察学生能力,进行筛选。

在总结了名校近十年的考试内容,我们可以发现,名校考题往往具有三个特点:

❶宏观命题

考点范围经常是某个行业、某个传播类型、某个学科。为什么不直接考察某个事件?因为宏观考题思维量更大,需要调动考生的知识迁移能力,很容易看出学生的知识应用水平。

❷观点命题

设问方式经常为“谈谈对……的理解/看法/认识”。为什么不直接问“原因、特点、作用”?因为观点类的题目更容易考察考生的归纳总结能力,和逻辑判断能力,很容易看出考生的思维量。

❸前沿命题

考察内容往往是当年热点、考前热点。为什么不考察专业经典命题和常考考点?因为热点考题才能看出考生是否有分析新事物、新现象的能力,同时考察考生是否心系社会。

胡师姐教研团队大多出自名校,对名校考研有极高的实战经验,并经过10年的教辅实际,总结出,近年来,名校一些考题对能力的考察要求更为明显!在所有的考试流程,无论是初复试、还是保研,除了简单的知识提问,更多考察你的素养与能力,比如归纳总结能力、逻辑理解能力、举一反三能力、转移演绎能力等。

结合名校上岸的学员经验和数月的教研,我们把名校所需的能力总结为以下四类:

❶交流工具:阅读能力、表达能力

❷思维工具:辨析能力、归纳能力、演绎能力

❸认知工具:理解与反思能力、概括与定义能力

❹文化素养:鉴赏审美水平、价值判断能力

看似都是一套专业课考题,名校的命题其实考察的不仅仅是知识,而是名校所需要的能力。大家扪心自问,如果只看书、背基础知识、整理专题、练答题,最后考试能达到名校的能力要求吗?

大多数机构教辅模式仅仅传授知识,总结答题套路,却隐藏应试的真正能力培养与塑造,容易导致学生仅注重分数的“面”,却忽视能力的“里”!

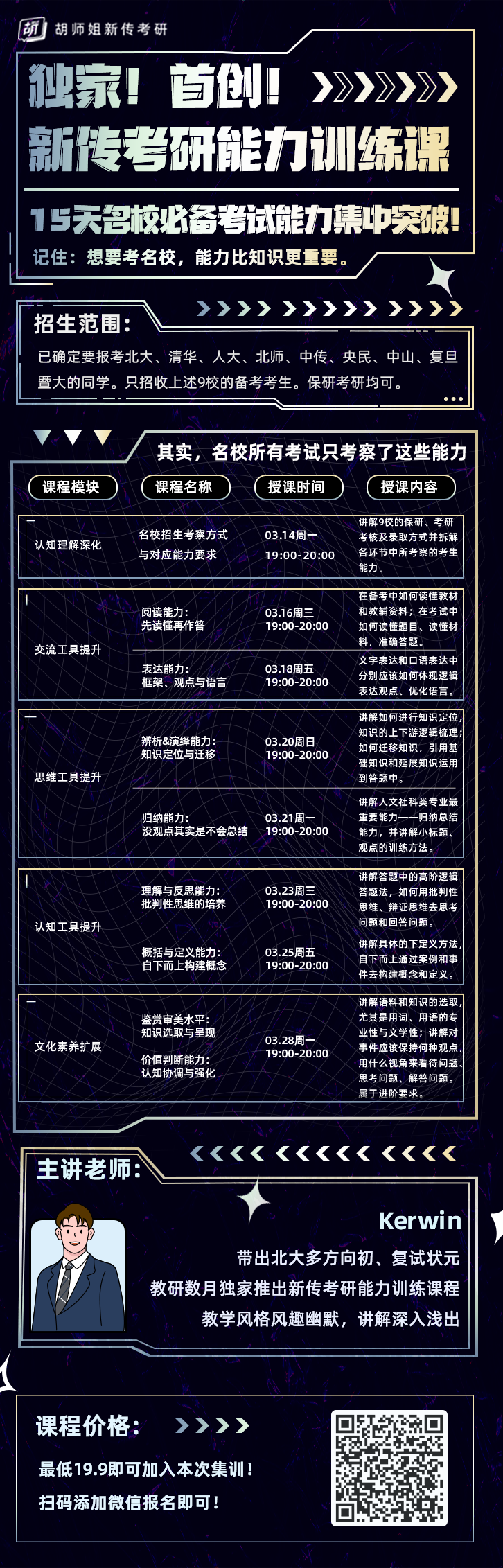

Kerwin老师经过教研,结合自己的经历,总结了名校上岸学员的能力模型,决定打破传统以及大多数教学机构知识简单传授的教学方式,为报考名校的新传考生量身定制一套能力课——新传名校能力春季集训营!让大家有能力参与新传考研400+的内卷,更有能力了解考研实质,成为考研黑马!

招生范围

报名学生需为已确定要报考北大、清华、人大、北师、中传、央民、中山、复旦、暨大的同学。保研考研均可。但只招收要报考上述9校的学员。

在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

微信咨询

微信咨询